在線咨詢

聯系電話

400-182-9001

置頂

“鎘大米”又來了!

來源: 發布時間:2020-05-13

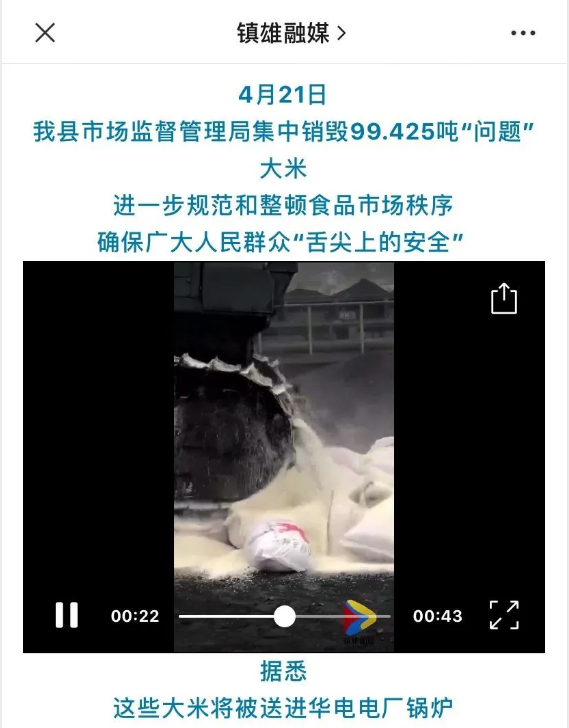

4月21日,云南省昭通市鎮雄縣曝光一起鎘超標大米事件,近百噸大米被銷毀。

鎮雄縣市場監督管理局在檢查時發現一批不合格米線,經過溯源,在當地市場查出了重達99.425噸重金屬超標的大米,其中多是鎘超標,最終,“鎘大米”被碾壓后送去當地電廠鍋爐做燃料進行銷毀。

在銷毀“鎘大米”的視頻中,大米包裝上出現“益陽市XX大米”的字樣,經證實,這批大米來自湖南省益陽市。

值得注意的是,此次發現的“鎘大米”是源于鎮雄縣市場監督管理局在日常檢查工作中,發現了一批不合格的米線,進而追溯到了鎘超標的大米。那么這些大米是如何被允許加工的?超標的米線又如何流通到市場的呢?

“鎘大米”,消費者的購買盲點

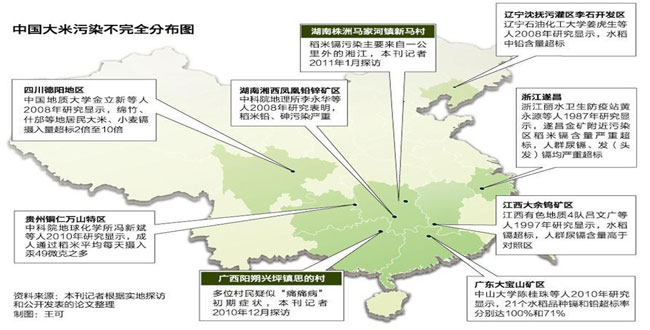

此次湖南益陽的百噸“鎘大米”事件并不是偶然和個例。

三年前,2017年5月至7月,湖南益陽一企業將1440.25噸本應用作飼料用途的鎘嚴重超標稻谷所加工成的大米,銷售到了口糧市場,流向貴州、廣西、云南省昭通市、湖南省益陽市桃江縣、湘潭市湘鄉市等地。最終,十六人因此被判刑。

2015年5月,廣東省佛山市南海區食品藥品監督管理局查處一起大米鎘超標案件,生產廠家也為湖南益陽某米業公司。

如果搜索“毒大米”、“鎘大米”這類關鍵詞,會出現一系列的新聞事件,幾乎每年都在發生。曾經農業部稻米及制品質量監督檢驗測試中心對全國市場稻米進行安全性抽檢,結果顯示,稻米中鎘超標率達10.3%。

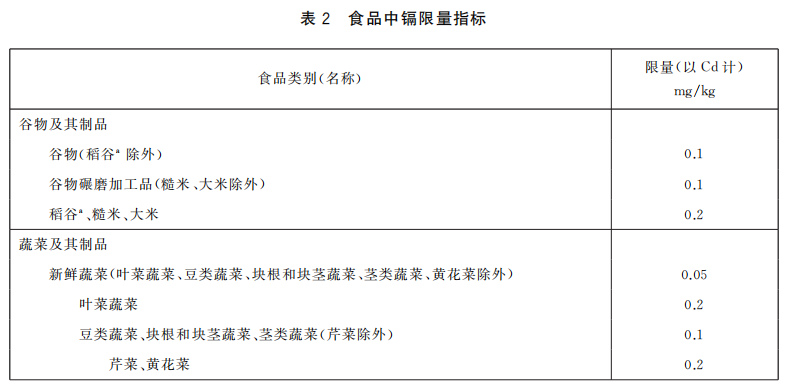

按照我國2017年發布、實施的《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB2762—2017)規定,稻谷、糙米、大米中的鎘含量每公斤不能超過0.2mg。

從食品污染物限量來說,與歐盟的標準是一致的,且標準高于日本與國際食品法典委員會(CAC)規定大米中鎘限量是0.4mg/kg的標準。

然而,對于農民來說,一般不會考慮自己種植的大米是否重金屬超標,而市場上售賣的大米,消費者從包裝標識上更是無從知道產品是否有進行過正規的重金屬及其他重要指標檢測,購買時只能從產地大致判斷大米的優劣。因此,這些重點檢測數據的披露或許是保護消費者安全的一種方法。

“鎘大米”怎么來的?

鎘元素是一種重金屬元素,于1817年,被德國人發現,它并不是人體必需元素,而且是一種環境污染物,過度攝入鎘可導致人發生鎘中毒。

世界衛生組織將鎘列為重點研究的食品污染物;

國際癌癥研究機構(IARC)將鎘歸類為人類致癌物;

美國毒物和疾病登記署(ATSDR)將鎘列為第7位危害人體健康的物質;

我國將鎘列為實施排放總量控制的重點監控指標之一;

由此可見,鎘對人體具有很強的危害性,食物中的鎘,其實來自環境。

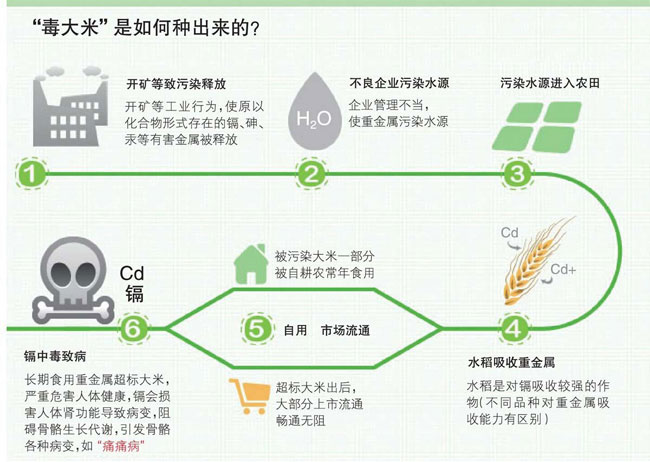

環境中的鎘主要來源于地殼和工業污染。鎘通過廢水、廢氣排入環境中,含鎘工業廢氣擴散并自然沉降,蓄積于工廠周圍的土壤中,廢水排入地面水或滲入地下水,污染水源和土壤,再通過灌溉、種植等途徑污染農作物。

但是為什么經常會聽到“鎘大米”,而很少會有“鎘玉米”?

美國農業部專家研究表明,水稻是對鎘吸收最強的大宗谷類作物,其籽粒鎘水平僅次于生菜,也有實驗證明,雜交水稻對鎘的吸收明顯高于普通水稻。

鎘不僅存在于谷物中,由于動物性食物中的鎘也主要來源于自然環境,正常情況下,其中鎘的含量是比較低的,但在污染環境中,鎘在動物體內也有明顯的生物蓄積傾向。

也就是說,可能不僅僅有“鎘大米”,也有含鎘的肉類家禽。

“稻米之鄉”背后的“有色金屬之鄉”

湖南省是我國重要的大米產地,但是不少地區石煤礦山環境污染問題十分突出,其中就包括湖南益陽。

2018年底,中央第四生態環境保護督察組在考察洞庭湖生態環境問題時,在益陽市發現當地石煤礦山環境污染和生態破壞問題十分突出,威脅洞庭湖及長江生態環境安全。

益陽市大大小小的石煤開采點有幾百個,長期的無序開采、違法超標排放礦山廢水、批小建大、批建不符等問題突出。甚至有企業在未采取任何治理措施的情況下,將周邊被污染田地及廢水收集池直接用黃土掩埋。

督察組現場發現:

兩處廢水收集池中黃土滲出液總鎘濃度分別達到2.86毫克/升和7.42毫克/升,超過《煤炭工業污染物排放標準》(GB 20426-2006)排放限值27.6倍、73.2倍。

污染對石煤破碎車間被填埋的廢水收集池周邊溝渠水總鎘濃度達到6.6毫克/升,超過《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類標準限值1319倍;

石煤破碎車間附近溪流水總鎘濃度0.38毫克/升,超過地表水Ⅲ類標準75倍;

附近池塘水體總鎘濃度1.6毫克/升,超過地表水Ⅲ類標準319倍。

由于該公司廢水處理站長期超標排放,廢水中不僅含有鎘,還含有鎘、鎳、砷等重金屬長期的廢水的違法排放造成周邊農田重金屬污染嚴重。

這樣觸目驚心的污染之下,也就不難理解為什么這一地區多次發生“鎘大米”事件。

不僅僅是湖南益陽,全國還有很多這樣的地方,企業在利益面前不顧環境的破壞,重金屬污染引起村民體內重金屬超標、出現疾病、危害生命健康。

“鎘大米”的成因涉及多方面,由此次“鎘大米”事件可以窺見的是我國污水廢氣的排放、生態環境的治理、食品安全的監管仍然存在長期不達標的現象,單純的處罰食品經營機構并不能從根本上改變某些食品的安全問題,環境治理的道路還有很遠。